点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

懂酒的人都知道,好酒的酿造需要天时地利人和。一方水土酿造一方好酒,在江西省樟树市便诞生了“浓头酱尾清中间”的特香型白酒。

在中国白酒的十二大香型中,特香型白酒有着“闻香幽雅舒适、诸香协调、酒体柔绵醇和、回甜悠长”的特点,而这 “一口三香”的神秘口感也只有在樟树酿造出的才正宗。

特香型白酒之所以独特,其中一个重要原因就是它的酿造工艺与其他香型的白酒相比尤为不同,称之为“12353”工艺。

“1”一种酿造原料

与其他白酒的酿造原料不同,四特酒采用的是赣鄱优质稻米为酿造原料,其品种稻米软糯晶莹,米香醇美,蛋白质含量比普通大米高1-2倍,且含丰富的维生素B族和微量元素,酿出来的酒自然浓而不烈。

并且,在制作过程中,整粒大米不粉碎不浸泡,直接与发酵成熟的酒糟混蒸,使得米香味可以完全体现,其营养价值也得以完整保留,酿造出来的酒味自然更纯正、醇香。

“2”两种窖池材料

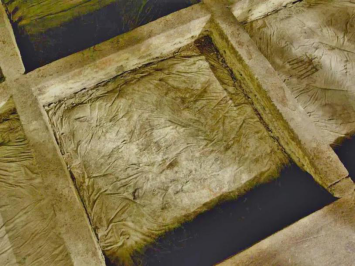

四特酒的窖池主要由两种材料组成,一个是龙虎山特有的红褚条石,另一个是优质窖泥。

红褚条石是亦石亦泥的质地,吸水性强且防潮,长期发酵养成了庞大独特的有益微生物生态体系,源源不断的产生了以丙脂乙酸为主体的呈香味物质,也使特香型白酒在发酵过程中,酒体的矿化与活性化大大增强。而窖泥质量好坏直接关系到白酒酒质的优劣。

在长期生产中,优质的窖泥黏性好、杂质少,富集了各种有益微生物,为白酒的发酵提供了多种多样的功能菌。众多复杂的有益菌群充分融合,对白酒关键的风味物质起着重要作用,最终酿成清香醇纯的特香酒体。

“3”独特大曲配方和工艺

生产四特酒所用的大曲采用的是中高温发酵工艺制得的中高温大曲。大曲原料是面粉、麦麸、酒糟(丢糟)按一定比例混拌,根据季节进行调整。这在国内白酒产业中独树一帜。

由于酒糟呈酸性,能抑制一些有害杂菌的生长,因此可以调节大曲的酸碱度,同时也可以改善大曲的疏松状况,增加大曲的透气性,这对酿酒微生物的生长大有裨益。再次堆积发酵酒糟的掺入,科学地接种了特香型酒特有的酿造微生物群,也保证了特香型大曲的质量高稳定性。

曲坯培养在经过了长霉、晾霉、潮火、大火、后火五个阶段后,经过三次翻曲,使得特香型白酒既有高温曲的酱香、浓香,又有中温曲的清香。

“5”五轮次发酵

四特酒的投粮根据不同时节进行增减,一年为一大轮次,随时节变换细分为5个轮次,每个轮次产出的酒在产量和成分上都存在一定差异。

譬如第一轮次的产酒量均衡,基酒中酸、酯含量略高,可作为基础酒使用;而到第五轮次的基酒,酒醅经历度夏,产酒率低,100+天的发酵期,酯含量处于高水平,这时候的酒风味浓郁,质量也更上乘,可作为调味酒使用。

四特酒在酿造过程中尤为注重大自然的规律,根据每个季节气候的不同,适时调整投粮,以确保每一轮次的酒都能达到质量优级。

“3”三层摘酒

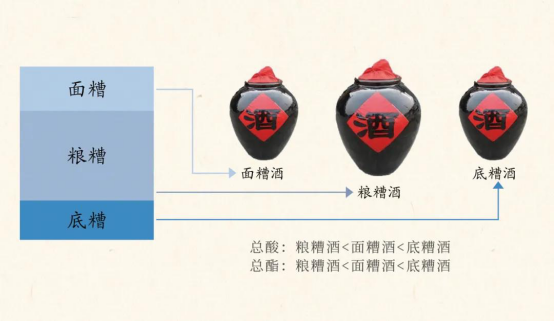

四特酒的摘酒可是有讲究的。将发酵窖池里的酒醅按上、中、下三层取酒,然后再将每个层次的酒分别入库贮存。

上层的面糟酒乙酸乙酯含量高,偏清雅,作为调味酒使用;处于中间层的粮糟酒粮香舒适,口感协调,突出粮香的同时,具备传统特香基酒风味,因此作为特香型基础酒使用;而底糟酒窖香浓郁,风味醇厚,则作为调味酒使用。

待这三层酒按照掐头去尾、分级入库后,再经过长期的陈酿,一些刺激性大、挥发性强的化学成分在贮存过程中自然挥发,使得酒体也更加醇和绵柔。

至此,“12353”的酿造工艺虽已完成,但远达不到一瓶优质的四特酒标准。新酿造的酒被装入容量为几百公斤的大酒坛内,经过品尝鉴定,酒坛贴上注明生产时间、班次、轮次、类别等信息。

存放一定时间,待酒基本老熟后,将这些酒进行精心勾调再入库陈酿。经过时间的洗礼,接受了层层检查,如果产品符合或超过指标的质量标准,方可送包装车间包装出厂。

如此繁复独特的工序,才成最终成就了四特酒“浓清酱三型具备犹不靠”的独特品质。(新华网)